【参加申し込み受付中】当事者の話が聞ける無料イベント開催

休職は「ブランク」じゃない。人生を変える「転機」にするために。

「休んでしまった自分はダメだ」「早く戻らなきゃ」……そう自分を責めていませんか?

メンタル不調による休職・離職を乗り越え、自分らしい生き方(リライフ)を見つけた方々が集まり、本音で語り合うイベント「リライフフォーラム2026」を3月7日(土)に開催します。

休職・離職期間の過ごし方や、自身のキャリア・生き方に迷っている方は、ぜひヒントを見つけに気軽にいらしてください。

公務員として働く中で、うつ病や適応障害などのメンタル不調になり「休職」という選択肢を考える方もいるかもしれません。ですが、休職制度の仕組みや手続き、収入への影響などが分からず、不安に感じることも多いでしょう。

特に、公務員特有の「3年通算ルール」や、病気休暇との違いなど、民間企業とは異なるポイントを知っておくことが大切です。また、休職中の収入や支援制度についてもしっかりと理解することで、安心して次の一歩を踏み出せます。

この記事では、公務員の休職制度について分かりやすくご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

目次

公務員の休職とは

公務員の休職とは、一定の理由により職務を続けることが難しくなった場合に、公務員という身分を保持したまま、任命権者の判断で一時的に職務から離れる制度です。一般の会社における休職と似ていますが、公務員ならではの規則や条件があります。

公務員の休職制度は「人事院規則」に基づいており、主に以下のようなケースで適用されます。

- 病気休職:心身の不調により勤務が困難な場合

- 事故による休職:公務災害などで業務が継続できない場合

- 刑事事件関与による休職:起訴された場合など

- その他:留学や海外赴任に伴う休職

特に、病気休職はうつ病や適応障害などメンタル不調による休職を含み、多くの方が利用する制度です。ただし、一般企業の「病気休職」とは異なり、公務員には「病気休暇」という制度もあるため、違いを理解することが重要です。

病気休暇と休職の違いについては、次の章で詳しく解説します。

休職と病気休暇の違いとは?

公務員が体調を崩したとき、まず検討されるのが「病気休暇」です。しかし、病気が長引くと「休職」に切り替わることがあり、この違いを正しく理解することが重要です。

病気休暇とは?

病気休暇は、比較的短期間の療養が必要な場合に取得できる休暇です。公務員の病気休暇は、最大90日間(3か月間)取得可能とされています。この期間中は給与が全額支給されるため、収入の心配をせずに治療に専念できます。

ただし、病気休暇を取得するには医師の診断書が必要となり、組織によっては一定の条件を満たす必要があります。また、90日間を超えても復職が難しい場合、休職へ移行することになります。

休職とは?

病気休暇を超えても回復が見込めない場合、任命権者の判断によって休職となることがあります。休職期間は最長3年(通算)まで可能ですが、その間は次のような条件が適用されます。

- 給与の支給は制限される(最初の1年間は8割支給、その後は無給の可能性あり)

- 病気休暇と異なり、復職には診断書と医師の意見が必要

- 通算3年を超えると免職の可能性がある(「3年通算ルール」については次章で詳しく解説)

また、病気以外にも事故や刑事事件関与による休職があり、それぞれ異なるルールが適用されるため、自身の状況に応じて適切な対応を取ることが大切です。

(参考:国家公務員法 第79条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120)

病気休暇と休職の違いを整理

| 項目 | 病気休暇 | 休職 |

|---|---|---|

|

期間 |

最大90日間 |

最長3年(通算) |

|

給与 |

全額支給 |

1年目は8割支給、その後無給の可能性あり |

|

必要な手続き |

医師の診断書 |

診断書+任命権者の判断 |

|

復職の条件 |

90日以内に復帰可能 |

医師の意見+職場の判断が必要 |

|

期間超過時の対応 |

休職へ移行 |

免職の可能性あり |

病気休暇と休職を混同しないために

公務員の制度では、病気休暇の90日間を使い切った後に休職へ移行するという流れが一般的です。しかし、休職に入ると収入が減るため、生活面でも大きな影響があります。

「まだ休職にはしたくない」と思う場合、病気休暇の間にリワークプログラムや復職支援を活用することも一つの方法です。また、長期間の療養が必要になった場合に備えて、支援制度や今後のキャリアについて考えておくことも大切です。

公務員の休職制度における「3年通算ルール」とは?

公務員の休職制度には「3年通算ルール」という決まりがあります。これは、休職できる期間の上限が通算で3年間までと定められている制度で、長期療養を考えている方にとっては特に注意が必要です。

3年通算ルールの仕組みとは?

「3年通算ルール」とは、休職が複数回に分かれていても、合計3年を超えると休職が継続できなくなるという制度です。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- 1回目の休職(1年)→ 復職

- 2回目の休職(1年6か月)→ 復職

- 3回目の休職(半年)→ 通算3年に達するため、休職延長不可

このように、一度復職しても、過去の休職期間はリセットされないため、繰り返し休職すると3年の上限に達してしまう可能性があります。

休職期間がリセットされる条件

ただし、すべてのケースで3年が厳密に適用されるわけではありません。一定の条件を満たせば、休職期間がリセットされる可能性があります。

具体的な条件として、

- 復職後に一定期間(例:3年以上)継続して勤務する

- 別の病気で新たに休職する場合(ただし、同じ原因の病気は対象外)

これらの条件を満たすと、休職のカウントがリセットされ、再び3年の枠内で休職が可能になることがあります。ただし、復職の期間や回数、理由などにより、具体的な適用は異なる場合があります。また、各自治体や機関によってもルールが異なる可能性があるため、詳細は所属する組織の人事部門に確認することが必要です。

3年を超えた場合の選択肢

もし通算3年に達する場合、以下の3つの選択肢を考えることになります。

①復職を目指す

- 診断書を提出し、職場の判断を仰ぐ

- リワークプログラムなどを活用し、段階的な復職を目指す

②休職の延長が可能か確認する

- 任命権者の判断で例外的に延長されるケースもある

- ただし、延長されることは極めて稀

③退職・免職となる

- 休職期間が満了し、復職できない場合は免職となる可能性が高い

- 退職後は失業手当や公務員向けの支援制度を活用する

3年通算ルールを意識したキャリア設計を

3年通算ルールを知らずに休職を繰り返してしまうと、突然「これ以上休職できません」と言われ、厳しい決断を迫られることになります。

そのため、休職を長引かせないための工夫も重要です。うつ病や適応障害などメンタル不調で休職する場合、リワークプログラムを活用したり、復職に向けた準備を早めに進めることで、無理なく職場復帰できる可能性が高まります。

公務員の休職中の収入はどうなる?

公務員が休職した場合、収入はどのように変化するのでしょうか? 休職中は給与の支給が制限されるため、生活面への影響が大きくなります。休職期間に応じた給与の仕組みや、民間企業との違いをしっかり理解しておきましょう。

休職1年目は給与の8割が支給される

公務員の休職制度では、休職開始から1年間は給与の約8割が支給されます。

ただし、この「8割支給」は病気休職の場合のみ適用されるため、事故や刑事事件関与による休職では異なる場合があります。

2年目以降は無給になる可能性がある

休職が2年目以降に入ると、給与が支給されなくなることがほとんどです。一部、職場によっては「特例措置」として支給が続く場合もありますが、一般的には無給となります。

そのため、長期の休職を考えている場合は、貯蓄や利用できる支援制度を早めに確認しておくことが大切です。

民間企業との違い

公務員の休職制度は、民間企業と比べて比較的手厚いといわれています。

| 項目 | 公務員 | 民間企業 |

|---|---|---|

|

休職1年目の給与 |

基本給の約8割支給 |

無給のケースが多い(傷病手当金のみ) |

|

休職2年目以降 |

無給のケースが多い(傷病手当金のみ) |

無給 |

|

休職の最大期間 |

通算3年間 |

会社ごとに異なる(6か月~1年が一般的) |

民間企業では、休職中の給与が支給されないことがほとんどで、健康保険の「傷病手当金」を利用することが一般的です。一方、公務員は1年間は給与が支給されるため、経済的な負担が比較的軽減されると言えます。

休職中に受け取れるその他の手当

休職期間中でも、状況に応じて受け取れる手当や支援制度があります。

- 共済組合の傷病手当金(休職 2年目以降)

- 障害年金(長期療養が必要な場合)

特に、2年目以降の無給期間に入ると経済的に厳しくなるため、休職中でも利用できる制度を早めに確認し、必要に応じて申請の準備をしておくことが重要です。

公務員でも利用できる支援制度については、次の章でご紹介します。

お金に困ったら?公務員が利用できる支援制度

休職中、収入が減ったり、給与が得られなくなったりといったお金に関する心配は、うつ病や適応障害などメンタル不調の悪化リスクを高める可能性があります。

休職は、心身の回復に専念する大切な時間です。経済的な不安を少しでも減らし、安心して療養に専念できるよう、公的な経済支援制度について知っておきましょう。

①傷病手当金

傷病手当金は、健康保険、各種共済組合などの被保険者が、病気やけがで働けなくなっている期間に受け取ることのできる給付金です。

うつ病による休職の場合、まず有給休暇や病気休暇などの消化後に、傷病手当金を申請・受給するケースが多いようです。休職後に退職した際も、続けて受給できる場合もあります。

目安として、「休職前の給与の約3分の2の金額」が支給されます。また、受給期間は「受給開始日から1年6か月が上限」になります。

②自立支援医療制度

うつ病などで継続した通院が必要な際に、医療費の一部について支援を受けられる制度です。通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援制度(精神通院)の併用により、原則1割まで軽減されます。要するに「通院やお薬にかかる費用負担が1/3に抑えられる」ということです。

参照:自立支援医療(精神通院医療)について(東京都保健福祉局Webサイト)

③障害年金

病気やケガによって生活や仕事などが困難になった際に、年金加入者が受け取ることができる年金です。病院で初めて医師に「うつ病」と診断された日(初診日)から1年6か月経過した方が、対象となっています。初診日に加入していた年金や、障害の度合い(障害等級)によって、受給できる障害年金の種類や金額が異なります。

- 障害基礎年金:国民年金加入者。障害等級1級または2級に該当する方。

- 障害厚生年金:厚生年金加入者・共済年金加入者。障害等級1級〜3級に該当する方。

申請にあたっては、一連の流れの説明や申請にあたってのアドバイスをいただける社会保険労務士事務所や各地域の年金事務所(https://www.nenkin.go.jp/section/index.html)もあります。

他にも、うつ病や適応障害などメンタル不調の方を支援する様々な制度があります。詳細は以下の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。

休職期間が通算3年に達しないように。リワークで再発予防をしよう

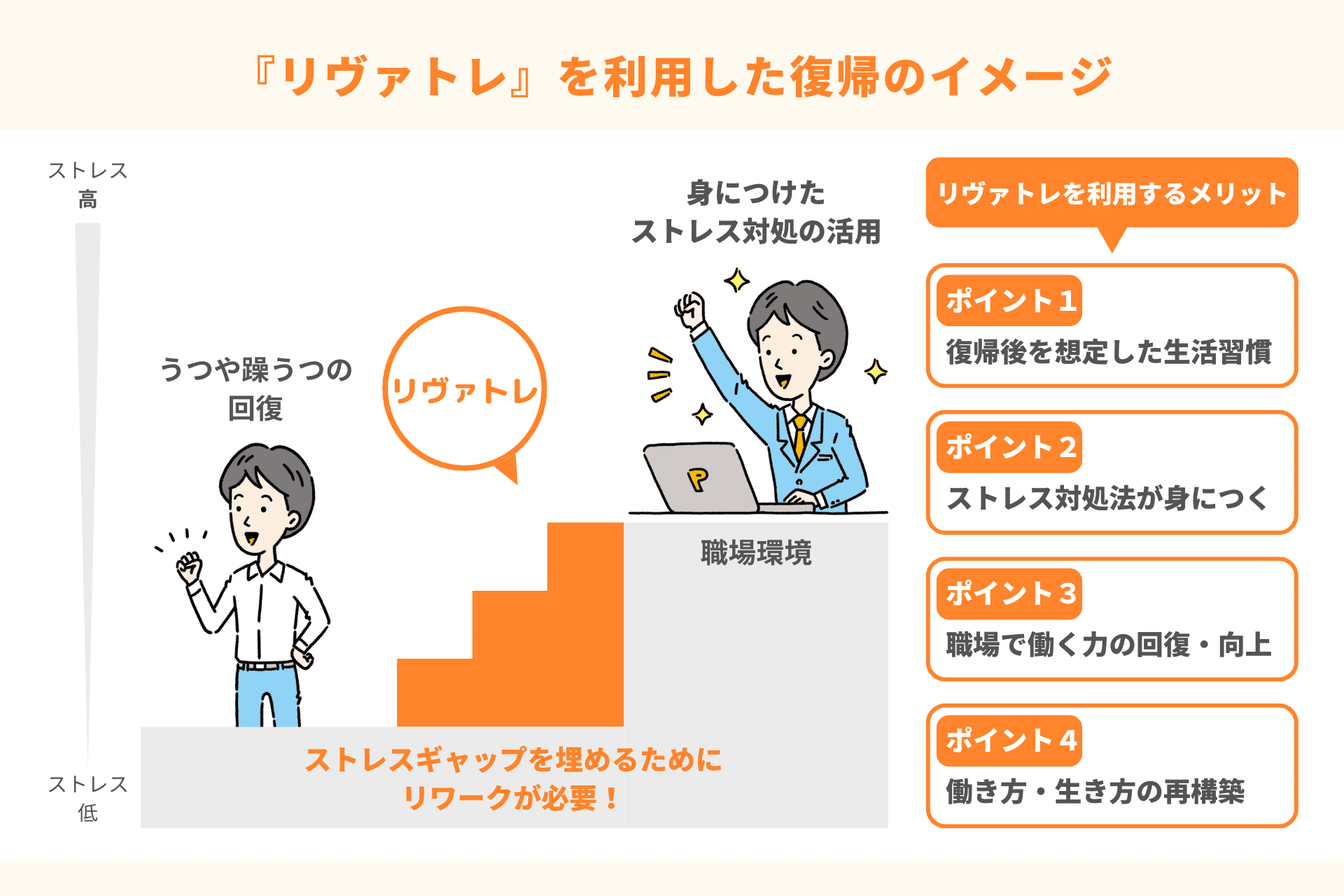

休職期間が通算3年に達してしまわないよう、しっかりと再発防止の対策を行ったうえで復職することが大切です。そのためには「リワーク」の活用も検討できると良いでしょう。

リワークとは、「Re-Work(再び働く)」を意味し、適応障害やうつ病などのメンタルヘルス不調から回復した方が、職場や社会にスムーズに復帰できるよう支援するプログラムです。

仕事から離れている期間が長くなると、ビジネススキルや体力が十分に回復していないことがあります。その状態のまま再就職すると、職場のストレスにうまく対処できず、再び体調を崩してしまう可能性があるのです。

実際に、うつ病の再発率は約60%と高く、復職後の環境に適応できないことで休職と復職を繰り返すケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぎ、安定して働けるようになるためには、リワークを活用し社会復帰の準備を整えることが重要です。

【3/7 無料イベント開催】あなたの「これから」を、一緒に考えませんか?

休職・離職経験は、新しい自分に出会うための「転機(リライフ)」になりえると私たちは考えています。

「でも、自分一人ではどうすればいいか分からない」「もっと色々な人の復帰事例を知りたい」

そう感じた方は、ぜひ「リライフフォーラム2026」へお越しください。

当日は、うつ・双極症・適応障害などで休職・離職を経験したゲストが登場。 綺麗事ではないリアルな葛藤と、そこから見つけた「自分らしい働き方」について本音で語り合います。

再発予防をしながら復帰準備ができるリワーク「リヴァトレ」

リヴァでは「リヴァトレ」というリワークを行っています。グループワーク形式で行われる多彩なプログラムを通して、心身のコンディションを整えながらよりよい復職を目指すトレーニングが可能です。

リヴァトレでは、再発を防止するためのストレス対処や疾病理解のプログラムも数多く提供しています。ストレスを感じた際にどのように受け止め、どのように対処するかを練習することで、日常生活や職場でのストレスに対応できる方法を身につけられるでしょう。

認知行動療法で不安やストレスを軽減

リヴァトレでは、集団認知行動療法(CBGT)の手法を取り入れたプログラムを提供しています。認知行動療法は、ストレスの原因が出来事そのものではなく、その出来事に対する「考え方」や「捉え方」にあることを学ぶものです。

例えば、仕事で失敗した時に「仕事で失敗した自分は無能だ」とすぐに自己否定的に考えてしまう癖に対して、「一度の失敗で自分の価値は決まらない」「仕事が成功している時もある」など、現実と照らし合わせて考え方や捉え方の幅を広げていく練習を行います。

さらにその練習をグループで行い、他の人の考え方に触れることで新たな視点に気づき、自分の考え方の癖を把握するのです。

この方法により、不安やイライラを引き起こす根本的な要因に働きかけ、感情のコントロールが徐々にしやすくなります。日常的に使える実践的なスキルを身につけられるため、復職後のストレス軽減にも役立つでしょう。

アサーションでストレスの少ないコミュニケーションを学ぶ

リヴァトレでは、「アサーション」と呼ばれる、自分も相手も尊重するコミュニケーションスキルを学ぶことができます。

人間関係のストレスは、コミュニケーションがうまくいかないときに生じることもありますが、アサーションを学ぶことで、相手に配慮しながら、自分の気持ちを適切に伝える練習になり、衝突や誤解を減らせるようになります。

プログラム内では、ロールプレイを用いてリアルな場面を想定しながら、アサーティブな自他尊重の表現方法を身につけます。「自分の言いたいことを伝えつつも、相手を尊重する」というスキルは、復職後の職場や家庭でも活用できるでしょう。

自分に合った働き方を見つけてストレス軽減

リヴァトレは一人一人に合わせた復帰プランとプログラムで、「自分らしい働き方」を見つめ直すことができるのも大きな特長です。

再発を防止するためには、自分に合った働き方を考えることが大切です。復帰に向けて準備をしている期間を生き方を見直すチャンスと捉え、自分らしい働き方を一緒に探していきましょう。

プログラムだけでないリヴァトレのメリット

リヴァトレでは、職場へ通勤するのと同じように、センターへ通いながら復帰に向けたトレーニングを行います。規則正しい生活が身に付けられるため、生活リズムの改善にも役立ちます。

また疾病理解やビジネススキル向上など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。

同じ悩みを持つ仲間と共感し合い、時には試行錯誤をしながら支え合うことで、自宅療養だけでは得られない孤独や不安の解消にも繋がるでしょう。

おわりに

公務員の休職制度は、心身の回復に専念するための重要な仕組みですが、給与や支援制度、3年通算ルールなど、知っておくべきポイントが多くあります。特に、休職期間が長引くと収入面の不安が大きくなるため、傷病手当金や自立支援医療制度、障害年金などの支援制度を上手に活用することが大切です。

また、復職を目指す場合は、リワークなどのサポートも活用しながら、無理のないペースで準備を進めましょう。再発予防を意識して復帰準備に取り組むことがポイントです。

休職は人生の転機にもなり得る期間です。焦らず、自分にとって最適な選択ができるよう、支援制度や専門機関を活用しながら、次の一歩を踏み出してください。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。