「不安が消えないと、自分らしく働けないのかな…」「回復の途中、自分自身とどう向き合えばいいのだろう?」

メンタル不調を経験する中で、そんな悩みを抱えていませんか?

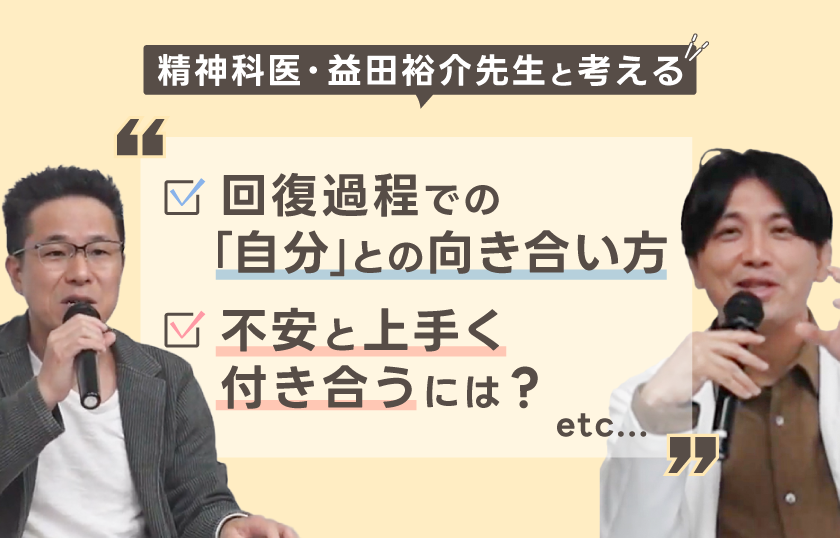

2024年11月、リヴァトレ大阪本町主催のイベントで、精神科医の益田裕介先生と弊社取締役の青木弘達が対談しました。テーマは、メンタル不調を経験しながら、どう「自分」と向き合い、納得のいく働き方や生き方を見出していくか。

本記事では、その対談の一部を抜粋してお届けします。「自分」と向き合うとは具体的にどういうことなのか、そして回復していく過程で避けられない不安とどう付き合っていけば良いのか。当日の議論から、具体的な考え方や実践のヒントを探ります。

防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。

益田先生のYouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」

目次

試行錯誤の先に

見つかる「自分らしさ」

益田先生:「自分らしく働く」という言葉を聞くと、あたかもトラブルなく、理想的な働き方を目指すものだと考えられがちですよね。でも、僕はそうではないと考えています。

いい学校に行って、いい会社に就職するというモデルはわかりやすいけれど、正しさに縛られると苦しくなる人も多いんじゃないかなと。

むしろ、上手くいったりいかなかったりを繰り返して、試行錯誤をする中で「自分らしさ」は形作られていくものだと思います。

青木:私も同じ考えです。「自分らしく」という言葉って、どこかに正解があって簡単に見つかるように思えますが、実際はそんなに手軽なものじゃないですよね。

何度も失敗したり、遠回りしたりする過程で、「これが自分に合うかもしれない」と気づく瞬間を積み重ねていく。それが「自分らしさ」につながっていくのかなと思います。

益田先生:精神科医の立場から見ると、人間は「自分の生き方を100%自由にデザインできる存在」ではないんです。どういうことかというと、まず私たちは生まれ持った遺伝子(特性)をもっていますよね。

そこに加えて、育った環境や親からの影響、社会で身につけた知識など、さまざまな情報がインプットされながら成長していきます。そうした「先天的な要素」と「後天的な学習」が掛け合わさることで、今の自分ができているわけです。

こう考えると、目の前の一瞬一瞬をすべて「完全に自分の意志でコントロールしているか」というと、実はそうでもないかもしれません。

しかし、数年単位や10年単位といった中長期的な視野で振り返ったとき、「自分はこれまでこういう道を選んできたんだな」と納得できる感覚を持てることがあります。

僕は、その“長いスパンで見たときに自分が選んでいる実感”こそが「自分らしさ」の本質だと感じています。

もっとも、5年先や10年先を見据えるのは誰にとっても難しいですよね。人間のIQや認知力には限界があるので、遠い未来のことを正確に把握するのは簡単ではありません。

それでも、「先のことは全部はわからないけれど、なんとなくこの方向に進みたい」といった曖昧なイメージを持てるだけでも、自分らしい道を形作っていく大きな手がかりになるんじゃないかと思います。

「自分」のことは、

頭だけでは分からない?

青木:自分について、頭だけで理解しようとすると堂々巡りになってしまうと思っていて。私自身、マインドフルネスを取り入れたプログラムを作るうちに、やっぱり“体を使った体験”がすごく大事だと感じました。

例えば歩いているときって、どうやって足を動かしているか意識しないですよね。でも一つ一つの動きに注目してみると、意外な思考や感情が湧いてきたりする。つまり、頭でわかっているつもりのことが、実は全然コントロールできてなかったりするんです。

※1 マインドフルネス:「今、この瞬間」に起きている体験に注意を向ける心の状態のこと。瞑想など通じてトレーニングする。

益田先生:僕の知っている禅僧の方も、座禅を通じて体を整える中で得られたものを、お寺の庭や空間づくりに活かしているんですよ。「考える前に動く、体を使って感じ取る」というアプローチは、日本の文化として根付いている面もあるのかもしれません。

欧米では言葉を介した対話で理解を深めるスタイルがメインでしょうけど、日本人はもしかすると“体で覚える”方が得意なのかもしれませんね。

青木:情報があふれる現代、頭で処理する量ばかり増えて、感覚や体を使う機会は確実に減っていると思います。だからこそ、「実際に体を動かしてみる」という行動をとったときの気づきは、ものすごく新鮮だし大きいですよね。

私たちが運営するリワークや就労移行を利用されている方の中には、「感情がわかない」「自分が自分だと感じられない」という悩みを持つ方もいらっしゃいます。

そうした方には、頭で考えるプログラムばかりでなく、身体を使った体験を提供することで「感情が少しずつ戻ってきた」「身体と心が一致する感覚が生まれた」という経験をされる方が多いんです。

益田先生:メンタル不調で苦しんでいる方ほど、「脳の一部だけ」に意識が集中しがちな傾向があります。でも実際には、脳全体の働きや体全体の状態、さらには周囲の環境から得られる情報も含めて、広い視野で捉えることが大切なんです。

そうした「頭の中の苦しみにフォーカスしすぎないで、体や周囲にも意識を向けるやり方」を「注意シフト」と呼びます。意識を少し他のところに向けるだけで、苦しさが和らいだり、新しい気づきが得られたりするんですよ。

青木:ブルース・リーの言葉にもある、「考えるな、感じろ」というのは、まさに真理ですよね(笑)。

不安はゼロにならないが、

「支配されない方法」はある

益田先生:そもそも人間の脳には不安を感じる扁桃体があるので、不安をゼロにすることはできないんです。

うつが回復している人の脳を調べると、扁桃体が活動するときに同時に前頭葉や側坐核が活動していて、不安に飲み込まれにくい状態になっている。例えるなら「火事になって消防隊が出動する」ようなイメージですね。

青木:不安自体が悪いわけではないけど、引きずられないことが重要だということですね。

益田先生:そうなんです。薬で扁桃体の活動を抑える手もありますが、不安が出ても「仕方がない」と受け止めて、一呼吸おいて落ち着かせる。そして起きている問題を一つずつ淡々とやっていく。

言葉にするとそれだけなんですが、生きている限り不安はなくならないからこそ、「上手な対処を身につける」ことこそが、治療の要だと考えています。

結果として、不安は消えないけれど、支配されないで生きられるようになるんですよね。さらに、「生まれてきてよかったと思える瞬間を増やすこと」も大事だと最近よく話しています。

人生で何回もある感覚ではないと思いますが、「生まれてきてよかった」と感じる瞬間が、一度でもあると、その後の人生はずいぶん楽になると思います。

青木:「生まれてきてよかった」と聞くと、すごく大きなテーマに感じますが、意外と身近なことがきっかけだったりしますよね。ほんの些細な体験でも、「ああ、よかったな」と思える瞬間を増やすだけで、気持ちがずいぶん変わるというか。

益田先生:そうですね。僕は患者さんにも、「仕方がないって思うこと」と「生まれてきてよかったと思える瞬間を増やすこと」、この二つを繰り返し伝えています。

つまり、不安やトラウマはゼロにならなくても、生き方のスタンスを変えることができる。治療にも人生にも通じる話ですね。

「自分らしさ」の実感は

他者との関わりの中にある

益田先生:以前この話をした際に、「仕方がないと受け止めて自分をコントロールできたとしても、むなしさが残るのではないか?」という質問を受けたことがありました。

その際、僕がご紹介したのが精神科医フロイト(※2)の「二者心理学」という考え方です。フロイトは、人間の無意識を探求する中でまず「自分の心を理解する=セルフモニタリング」について深めましたが、その後に着目したのは「他者との関わり」でした。

つまり、「仕方がない」と自分を受け止めつつ、苦しさが和らいだなら、次は「誰かのために何ができるか」と考えてみる。そうすると、人との関わりの中で新たな気づきや自己理解が深まるというわけです。

青木:就労移行やリワークでも、同じような体験ができるんですよね。集団の中でいろいろな人と関わっていると、いいこともあれば嫌なこともあるし、他人を変えようとしてもうまくいかなくて悩む。

だけど、ふと誰かに「ありがとう」って言われたときに、「あ、自分ってこういうことで役に立てるんだ!」と気づいたり。これは頭で想像しているだけでは得られない感覚だと思います。

益田先生:「自分が誰かの役に立てる」と実感することは、自信になりますよね。ちょっと協力したことで感謝されて、自分の存在価値を再認識できるというか。

僕はそこに「情けは人のためならず」という言葉のとおり、人を助けることが自分の学びや救いにもなると考えています。

青木:就労移行やリワークでも、仲間同士で支え合うピアサポート(※3)的な場面があって、それをきっかけに回復していく人をたくさん見てきました。

頭で考えるだけじゃなくて、一緒に経験するからこそ「自分ってこういう強みがあるんだな」と思えたりするんですよね。

※2 フロイト:オーストリアの精神科医・心理学者。人間の無意識を研究し、精神分析学を確立した。

※3 ピアサポート:同じ境遇や疾患をもつ人同士などが、互いを支え合うことで自助につなげる支援方法。

失敗や遠回りが

「未来の自分」を作る

益田先生:今回のテーマである、メンタル不調を抱えながらも自分らしく働くというテーマに戻ると、僕の経験上「不安やトラウマをゼロにする」ことがゴールではなくて、「不安に支配されなくなる」ことが大事だと思っています。

そのための姿勢が、「仕方がない」と自分や状況を受け止めることと、「生まれてきてよかった」と思える瞬間をどれだけ味わえるか、という二つに要約できるんです。

青木: 「仕方がない」と思うなんて、最初は抵抗があるかもしれませんが、自分ではどうしようもできないことって、実際あるじゃないですか。そのときに、どう捉えて次に進むかっていう切り替えが上手になると、不安や苦しみに飲まれにくくなるのかな、と。

そしてもう一方で、「ああ、生きていてよかったな」と感じられる瞬間があるだけで、人は驚くほど回復力を発揮するものですよね。

益田先生:そういう感覚を得るためにも、やっぱり試行錯誤は必要ですよ。全部うまくいくとは限らないけど、そこで失敗や遠回りをするからこそ、「これが自分にしっくりくるんだ」と見えてくるものがある。

また一人だけで閉じこもらず、人と関わってみることも大きいですよね。フロイトが言うように、最終的には他者との関係の中でしか得られない学びがあるので。

青木:僕らが運営しているリワークや就労移行支援も、その「人と関わる」きっかけの場なんですよ。苦しさを抱えていると、どうしても自分一人でなんとかしようとしがちだけど、集団で何かに取り組んだり、ちょっと誰かを助けたり、逆に助けてもらったりするうちに、「あれ、いつの間にか自分らしさが見えてきた」って人はたくさんいます。 「他者をうまく活用する」と言うと聞こえが悪いかもしれませんが、そんなに気負わなくても、意外と「ありがとう」の言葉が飛び交う環境があれば、自分を肯定しやすくなると感じています。益田先生:一人で「仕方がない」と考えるだけではむなしくなる。でも人と関わることで、「あ、自分って捨てたもんじゃないな」と思える瞬間が生まれる。

そうやって何年か経った後、振り返ったときに「あのときは大変だったけど、あれがあって今の自分があるな」と思える。それが「自分らしく働く」ための大きな糧になるんじゃないでしょうか。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。

1996年福島県生まれ。山形大学を卒業後、18卒として(株)リヴァへ入社。ラシクラ事業部・新卒採用の責任者を兼任しながら、新規事業「あそびの大学」の立ち上げに至る。自分らしいと感じる瞬間は「物事の背景を探求している時」。趣味は、DIYと金継ぎ。