リワークとは、うつ病などの精神疾患により休職して療養期間を経た方が、職場復帰に向かうために行うトレーニングです。さまざまな復職支援プログラムを通して再発リスクを軽減し、療養生活から本格的な職場復帰へとスムーズに移行させるのがねらいです。

ここではリワークの効果や、具体的な内容などについて紹介します。

目次

リワークとは何か?

リワークとは、「Re-Work(再び働く)」を意味しており、うつ病などの精神面の不調からある程度まで回復したメンタルヘルス不調者を対象に、職場・社会復帰を目指すプログラムのことです。対人コミュニケーションやストレス対処法など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。

また、今の体調でリワークを利用できるのかな…と不安な方は、本記事と併せてこちらの記事を参考にされてください。

また、復職・再就職だけが目的というわけではなく、再発予防や対処を学ぶことで、再休職などを防ぐことも目的となっています。再休職を防ぐという視点で、リワーク施設によっては復職後の面談フォローなどを行っている場合もあります。

リワークを活用する意味や目的について

「リワークを使う意味あるの?そのまま復職するのと何が違うの?」という方もいるかもしれませんが、そこには明確な理由があります。

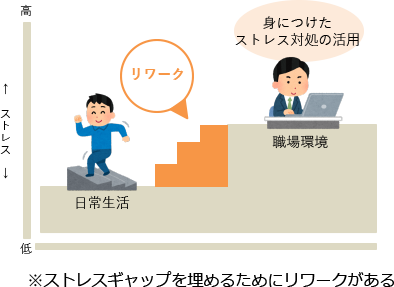

うつ病などのメンタル不調は、休息や服薬によって症状が回復したとしても、社会復帰後に再発を招きやすい病気です。というのも、休職期間・療養期間が長引くと、体力・仕事力・対人力などがどうしても低下していくため、仕事復帰する際の負荷が大きく、ストレスを感じやすくなってしまうのです。再発後は休職期間が長期化したり、休職と復職を繰り返すことも珍しくありません。それらを防ぐためにはリハビリが必要です。つまり、リワークとは、自宅療養と復職(あるいは再就職)の間に存在する大きなギャップを無くし、順序立てて社会復帰していくためのリハビリ機関として存在します。

また、復職の場合、元の会社や部署に戻るということは、以前と同じストレスがかかることになります。再発しないためにも、ただ回復を目指すのではなく、ストレス対処力向上を目指す必要があります。

数字で見る!リワークの効果とは?

厚生労働省の報告によればうつ病から回復しても60%の人は再発すると言われています。さらに、2度罹患するとその後の再発率は70%、3度罹患するとその後の再発率は90%と、再発率が高くなっていくとされています。つまり、単に復職・再就職すればいいのではなく、就労が継続できているかどうか(就労継続率)が重要な指標となります。

以下は、リワークプログラムの利用者と非利用者の就労継続性を比較・検討した研究結果の一部ですが、リワークプログラム利用群は非利用群と比較すると就労継続性が良好であることが確認できたそうです。

(出典:リワークプログラムの現状と課題/日本うつ病リワーク協会理事長 五十嵐良雄)

(出典:リワークプログラムの現状と課題/日本うつ病リワーク協会理事長 五十嵐良雄)

参考までに、弊社のリワーク事業「リヴァトレ」では、就労継続率が84.4%となっています。(2011年6月から2020年2月までの数値データを参照。最新データはこちらからご確認ください)

具体的に何するの?リワークプログラムの支援内容について

リワークとは何か、リワークが存在する意味や目的は何なのか、そしてその効果はあるのか、そういった内容をここまでに説明してきました。では、実際にどういったことをリワークプログラムで行っているのでしょうか。

ここでは、福祉制度の元で運用している弊社のリワーク事業「リヴァトレ」を例にご説明します。

オフィス系リワークプログラム

オフィス系リワークプログラムでは、パソコンを使って個人やチームで資料作成やプレゼンテーションを行います。また、企業研修で使われるような題材をもとにチームで1つの課題をクリアしたり、コンセンサスを得るような共同作業を行うなどがあります。仕事をイメージした個人作業やグループでの業務をトレーニングすることができます。

心理・ストレス対処系リワークプログラム

心理・ストレス対処系リワークプログラムでは、集団認知行動療法や自己分析などがあり、自分の傾向をつかみ対処法を身につけていきます。休職・退職に至った要因や、以前の生活や働き方、考え方を振り返ることで、復帰後のストレス対処法やセルフケアの方法について学ぶこともできます。具体的なプログラムに関しては、下記を参考にしてみてください。

運動系リワークプログラム

運動系リワークプログラムでは、ウォーキングや集団スポーツなどを取り入れています。また、運動を通して日々の健康の重要な要素である睡眠・食事・運動を振り返ることができるようなプログラム構成としています。

キャリア系プログラム

キャリア系リワークプログラムでは、今までの経験の棚卸を行うことにより、今後も活用できそうなご自身の強みを見つけます。また、今後どのようにしていきたいかを描くことにより、価値観を明確にしたり目標を設定したりします。

リヴァトレでは、ほとんどのプログラムをグループで実施します。というのも、他者との関わりを通じて、自分自身を客観的に見ることができるからです。

集団で行うことで、他の利用者と共感したり、不安が和らいだりする効果があります。また、他者の意見を聞くことで、ストレス対処法などの改善のヒントを得ることもできるでしょう。

こうしたメリットは、個人での取り組みではなかなか得ることのできないものです。なぜなら、他者との関わりから自分自身を客観視することが出来るからです。

リワーク施設の選び方

リワークプログラムはどこの施設でも同じというわけではなく、施設によって内容や対象、考え方が異なります。PCを使った自習中心のところ、認知行動療法など心理系プログラムを実施しているところ、うつ以外の方々(統合失調症や双極性障害・発達障害など)も利用しているところなど、本当に様々です。

また、参加している方やスタッフの人柄・専門領域などによってサポート内容が変わってくるため、そういった点でも自分に合うかどうかを検討することが大切です。

医療系のリワーク施設では臨床心理士などの医療従事者が多いですし、福祉系のリワーク施設であれば福祉や介護業界出身の方が多いように思います。ピアサポーターやキャリアコンサルタントが所属しているところもあります。

何れにせよ、自宅から近いから/紹介されたから/施設が綺麗そうだったから…と安易に選択するのではなく、いくつか見学して、復帰に向けて自分の課題に向き合えると思うところを探すことが大切です。

リヴァトレでは【戻ろう、ではなく、進もう。】をスローガンとしており、そのスローガンに込めた想いや考え方、そしてその考え方が実際のプログラムにどう反映されているのか等について、以下の記事にまとめています。ぜひご参考ください。

地方はリワークの選択肢が少ない

首都圏にはリワークの運営者が数多くいますが、地方に行くと残念ながらまだまだ少ない現状があります。地域の情報は市区町村の福祉窓口が把握している場合が多いため、まずは市区町村の福祉窓口に相談してみましょう。また、各都道府県には地域障害者職業センターがありますので、そちらにも問い合わせてみると良いと思います。

弊社ではそういった地域差による課題の解決にも積極的に取り組んでおります。自宅にいながらも復職・再就職に向けた準備が1人でもできるよう、弊社のリワークプログラムのノウハウを詰め込んだワークブックを準備しています。ぜひ参考にしてみてください。

リワークの利用条件は?

疾病の違いによって使える・使えないという判別は基本的にはありません。うつ以外にも双極性障害、不安障害、発達障害、それらが併発している場合など、様々なケースで利用が可能です。しかし、施設によっては疾病を限定している場合もありますので、利用してみたいと思っているところへ問合せしてみると良いでしょう。

また、リワークを運営する機関はざっくり以下の4つに分類できるのですが、

①医療の制度で運用

②福祉の制度で運用

③独立行政法人の障害者職業センターが運用

④会社が自前で運営、または専門業者に委託して運用

福祉系や医療系は、精神科・心療内科で診断を受け通院を継続していないと利用することができません。さらに福祉系は一部の市区町村を除き、基本的には休職中か離職中であることが条件となります。障害者職業センター系は休職中であることが利用の条件となります(無職の方や公務員の方は使うことが出来ません)。

▼リワークの種類に関して下記【脱うつCh】でも動画で解説しておりますので是非ご覧ください。

リワークを利用する上での手続きの流れは?

リワークを利用するための手続きは、運用している制度によって異なります。

福祉制度の場合、障害手帳、自立支援医療の受給者証、医師の診断書のいずれかを持参し、市区町村の利用可否の判断を受ける必要があります。お住まいの市区町村によって手続きにかかる時間は異なりますが、一般的に約1か月ほどかかります。ただし、施設によっては、市区町村の利用決定が出る前から利用を始められる場合もあります。

ほとんどの施設では無料で相談や体験が可能ですので、気になる施設があれば、ホームページを確認し、見学や問い合わせをしてみましょう。(弊社が運営するリワーク施設「リヴァトレ」へのお問い合わせはこちら。)

医療系の場合、通院中のクリニックに併設されていれば、主治医から紹介を受けることができるかもしれません。紹介がない場合は、主治医に相談し、紹介を依頼するのが良いでしょう。

行政系のリワーク施設としては、都内では上野にある障害者職業センターがあります。利用料は無料ですが、非常に混雑しており、2~3か月の待機が必要になることもあります。手続きに関しては、直接問い合わせて確認してみてください。(障害者職業センターは復職を希望する方を対象としており、再就職希望者は利用できません。)

また、大手企業では企業内にリワーク機能を持つところもありますが、普及しているとは言い難いのが現状です。大手企業に勤務している場合は、人事部門や産業医に確認してみましょう。

リワークの基本的な利用期間は?

平均的には、3か月~6ヶ月程度と思われますが、1年以上使われる方もいます。再就職の方の場合は、就職先まで決める必要があるために長くなりがちです。

リワークの利用料金は?

福祉系:約1,300~2,400円/日

*弊社が運営するリワーク施設「リヴァトレ」での参考金額になります。金額は年度や地域ごとに異なるため、詳細は各施設へお問い合わせください。

ご本人の前年度の所得によって上限金額が適用されます。月額0円、もしくは月額9,300円、月額37,200円となるケースがありますのでご注意ください。詳しくは【よくある質問「利用料はいくらですか」】をご確認ください。

医療系:2,000~3,000円/日

自立支援医療を申請することで、患者負担が3割から1割となり、700~800円程度で利用できるようになります。

行政系:一部無料

障害者職業センターのような行政系のリワーク施設は、雇用保険で運用されているため、企業に在籍している方であれば無料で利用できる場合があります(ただし、公務員や無職の方は利用できません)。

また、東京都内には東京都立中部総合精神保健福祉センターなどもありますが、こちらは有料となります。行政系の施設がすべて無料というわけではないため、注意が必要です。

まずは相談するところから

うつで休職して一人でいると、孤独感が強まり、それが体調にも影響を及ぼすことがありますよね。

うつ病特有の不安や悩みに共感できる仲間や、困ったときに相談できるスタッフの存在は、大きな支えになるでしょう。復職後もそのつながりが続けば、つらくなったときに再び相談することができます。

また、この期間は自分自身を振り返り、特徴を知る良い機会でもあります。うつになったからこそ、得られる気づきがあるはずです。

一人で抱え込まず、まずは主治医や治療スタッフ、地域の障害者職業センターなどに相談してみてはいかがでしょうか。

リヴァで行っているサービスについて

リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。

主治医から復職の許可が下りても、すぐに職場に復帰したり、あるいは就職活動をするのは不安であったり難しく感じられる方もいるでしょう。体調が回復し今後の生活やキャリアについて考える余裕が生まれた段階で、一度相談してみるのはいかがでしょうか。

また、センターへは週2日から通所可能なので、完全に回復していない方でも少しずつトレーニングをすることができます。

特に以下の方にお勧めです。

- 働くための生活リズムを整えたい方

- 服薬と休養以外のストレス対処法を身に付けたい方

- 職場で働く力の回復・向上を目指したい方

- 働き方・生き方の再構築をしたい方

センターの無料見学・体験も可能です。また『よくある質問』についてもまとめておりますので、ご参考ください。

(参考:リヴァトレ よくあるご質問)

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。