メンタルの不調が続いて休職を決断した際、「そもそも診断書が必要なの?」「病院ではどんなことを話せばいいの?」と、手続きの進め方が分からず不安に感じることもあるでしょう。

この記事では、休職をするために必要な診断書の取得方法や職場への伝え方、休職までの流れを詳しく解説していきます。

目次

休職するか悩むときは

仕事を続けることがつらいと感じる日が増え、「休職したほうがいいのだろうか」と悩んでいる方もいるかもしれません。休職は、心身の回復のために必要な選択のひとつです。

しかし、「休むことで周りに迷惑をかけるのではないか」「甘えだと思われないか」といった不安を抱くこともあるでしょう。

メンタルの不調は、無理を続けることでさらに悪化してしまうことがあります。眠れない、食欲がない、仕事のことを考えると強い不安を感じる、気力が湧かないといった状態が続いている場合は、休養が必要なサインかもしれません。

正確なうつ病や適応障害の診断を受けるためには医療機関の受診が必要ですが、まずはご自身の状況を把握するために、うつ病の簡易チェックリストでセルフチェックしてみましょう。

うつ病の簡易セルフチェックの例

□眠るのに時間がかかる

□寝ている間によく目が覚める

□朝、早く目が覚めすぎてしまう

□昼までずっと眠りすぎてしまう

□悲しい気持ちが続いている

□以前に比べて食欲が減った、または増えた

□集中力・注意力の低下

□自分を責めがちになっている

□以前好きだったことが楽しくなくなった

□日常の活動(買い物や料理など)に大きなエネルギーを使い、疲れてしまう

□頭の働きが遅くなって、質問に答えるのに時間がかかる

□気持ちが落ち着かない

参考:日本語版自己記入式・簡易抑うつ症状尺度(Quick Inventory of Depressive Symptomatology:QIDS -J)

これらが当てはまったからといって、すぐにうつ病と決まるわけではありませんが、2週間以上続いていて仕事が手につかないといった支障が出ているようであれば、まずは心療内科や精神科などの医療機関を受診することをお勧めします。

他にも、次のような症状が当てはまるようであれば要注意です。うつ病や適応障害をはじめとするこころの不調は個人差があり、様々な症状が出る可能性があるため、自分に出ている症状をメモにまとめておくと、正確に他の人に説明しやすくなります。

身体に出やすい症状

頭痛やめまい、動悸、疲れやすさ、首・肩などの凝り、便秘や下痢、胃痛、吐き気 など

こころに出やすい症状

憂うつ、不安、焦り、イライラしやすくなった、自信の喪失、意欲と興味の減退、集中力の低下、注意散漫 など

行動に出やすい症状

人と話すのが億劫になる、仕事に行く日の朝や休み明けに調子が悪くなる、遅刻が増える、仕事のミスが増える、新聞やテレビを見なくなった、整理整頓ができなくなった など

休職するときは何をすればいい?

休職に至るまでの一般的な流れは、次のようになります。

- 病院を受診し、診断を受ける

- 医師の判断で診断書を発行してもらう

- 職場に診断書を提出し、休職の手続きを進める

- 休職開始(必要に応じて傷病手当金などの申請)

職場によっては、休職願や上司・人事部との面談が必要な場合もあります。会社ごとにルールが異なるため、できる範囲で就業規則を確認してみると安心です。不安があれば、信頼できる上司や人事部に相談するのもよいでしょう。

また、診断書の内容によっては、「短期間の休職」で済むのか、「長期の療養が必要なのか」が変わる場合もあります。医師と相談しながら、どのような選択が自分にとって最善なのかを一緒に考えてもらいましょう。

それぞれのステップについてはこのあとの章で詳しく解説します。

休職するときの診断書の取得方法

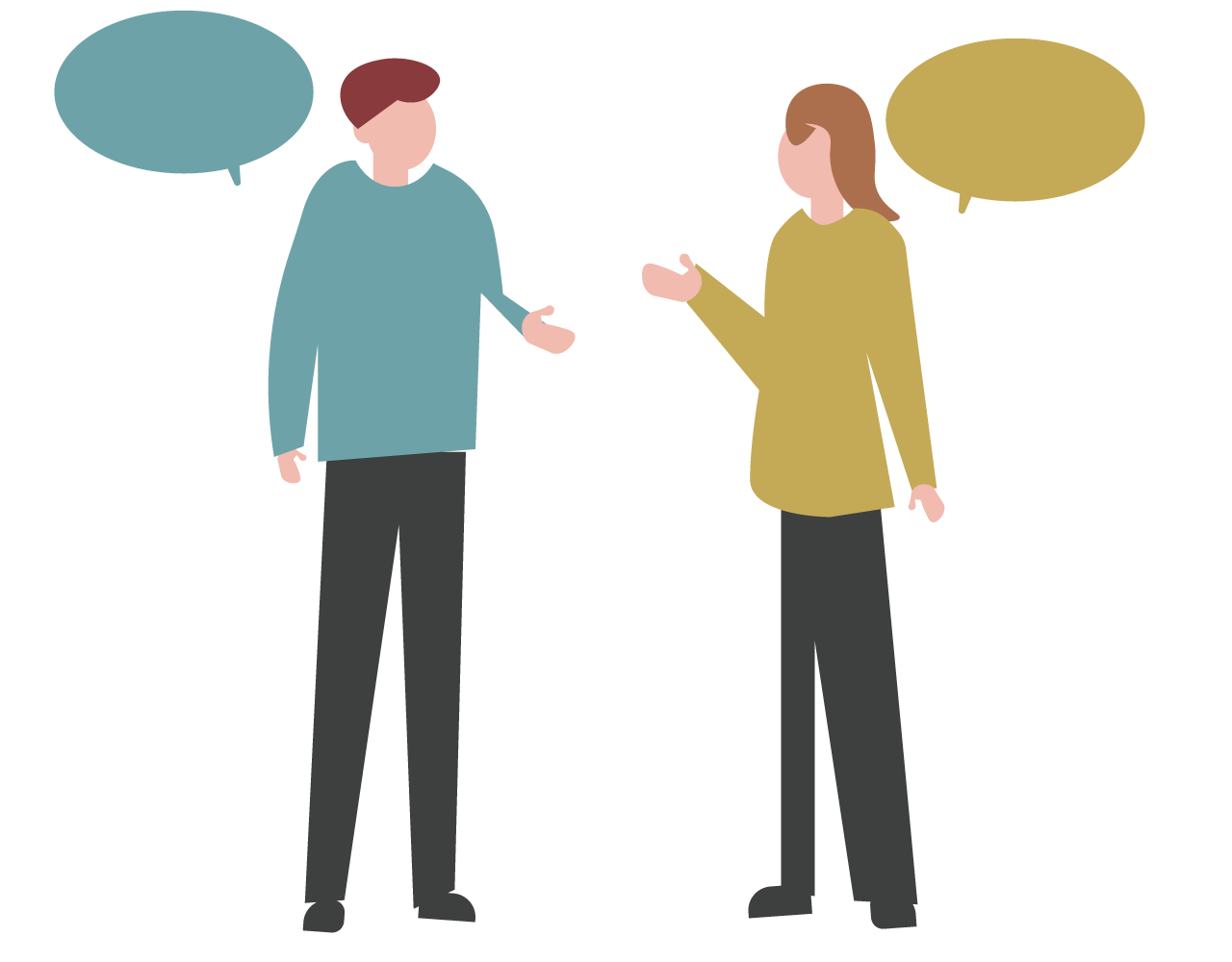

診断書とは

休職をするには、主治医の診断書が必要になります。診断書は「病気や体調の状態を証明し、休職が必要であることを公的に示す書類」です。診断書を取得することにより、職場に対して休職や労働環境の調整などを求めたり、福祉制度を利用したりすることができます。

診断書があることで、労働者の病気やストレスによる影響を把握できるため、職場との間で適切な対応を取りやすくなります。

特に、休職を検討している場合、診断書がないと職場からの理解や法的なサポートを得ることが難しくなる可能性がありますので、診断書の提出が必須です。

休職をする際に取得する診断書には、診断名や治療の必要性、どれくらいの期間休職したほうが良いのかなどが記載されており、会社への提出が求められます。

診断書の作成期間は医療機関によって異なりますが、1~2週間ほどかかることが多いため、余裕を持って依頼しましょう。

作成にかかる費用は、基本的なものであれば2,000~3,000円程度、内容が複雑になる場合は5,000円以上かかることもあります。診断書の発行費用は一律ではなく、病院によって異なりますので、心配な方は事前に確認してみてください。

診断書はどこで取得できる?病院選びのポイント

診断書をもらうためには、病院を受診し、うつ病や適応障害などの診断を受けましょう。ただ、初めての受診だと、そもそもどこに受診をすればいいのか、何を決め手に選ぶのか、悩まれるケースもあるでしょう。

病院の選び方

精神科(精神神経科)は、心の症状を扱う診療科です。落ち込み、不安、イライラ、落ち着かない…などの気分症状、幻聴や幻覚などの精神症状、物忘れなどの認知症状、眠れないあるいは寝過ぎてしまうなどの睡眠症状といったものは、精神科の対象です。

心療内科は、心理的・社会的な要因から引き起こされた身体の症状を扱う診療科です。代表的な症状としては、吐き気や頭痛、全身倦怠感、胃痛などの身体症状があり、その背景に何か心理的なきっかけや理由が思い当たるときは心療内科が適しています。また、「検査などで異常がなく原因がわからないが、身体の不調が続いている」といった方も心療内科を受診されるケースが多いです。

このように、一部の心療内科には、「体の病気」を中心に診ているところもありますが、どちらも「心の病気」を診察しており、精神科と心療内科で診察の内容に大きな違いはありません。

こちらの記事では、メンタル不調の際の病院選びのポイントを詳しく解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。

自分の状態の伝え方

メンタル不調を疑って精神科や心療内科を受診すると、医師が問診を行います。単に症状や状態について聞くだけではなく、現在のお仕事や生活環境、家族の状況、周囲の人間関係などを聞かれます。

正確な診断を下すためには、とりまく環境全体を把握しなければなりません。医師が患者の状態を把握して正確に診断するために、自分の症状を正直に、かつ具体的に伝えることが大切です。

また、精神科・心療内科へ行くと「必ず休職・退職させられるのでは?」と思う方もいるかもしれません。精神科・心療内科ではそういった生活面のご状況と合わせて、本当に休職すべきなのか、休職するとして、どのくらい休職した方が良いか、そういった話から相談に乗ってもらえます。まずは自分の状況を把握するための相談だと思って訪れてみましょう。

初診の方もすでに通院したことがある方も、診察の初めに「ご状況はいかがですか?」「どういったご状況でしょうか?」と聞かれることがあります。そんな時はまず、「一番気になっていること」や「一番困っていること」について話してみてください。

もし返事に困るときは、「よく分かりません」とそのまま話すのも一つです。医師によっては、答えやすいような質問に切り替えてくれることもありますし、上手く答えられなくても、表情や声のトーンから伝わるものもあります。

その場で自分のことを伝えるのが苦手な方は、受診時に事前に症状をまとめたメモやノートを活用することもおすすめします。すでに受診済みの方だと以前の診察で何を話したか見返すことができますし、今の状況を話すのが辛い時にも、とりあえずノートを見せることで今の状況を共有ができます。

自分で話す・伝えるのは難しそうという方は下記のシートも参考にしてみてください。

診断書がもらえないケースも?

診断書をすぐに発行してもらえる場合もありますが、症状が軽度と判断されたり、医師がもう少し様子を見たいと考える場合には、何度かの受診が必要になり、診断書がすぐに取得できないケースもあります。

まず、診断書がもらえない場合の原因として考えられるのは、症状の伝え方が不十分であったり、医師が診断書の必要性を感じていない場合です。

例えば、診察時に自分の症状を十分に説明できなかった場合、医師が症状の深刻さを理解できず、診断書の発行を見送ることがあります。この場合は、再度医師に相談し、症状を詳しく説明することが必要です。

また、診断書をもらえなかった場合には、別の医師の意見を求める「セカンドオピニオン」を活用することも一つの方法です。異なる専門家に相談することで、新たな視点から診断を受けることができ、場合によっては診断書が発行されることもあります。医師に対しては、遠慮せずに自分の症状や仕事での困りごとについてしっかり伝えることが大切です。

休職するとき、診断書はどうやって会社に提出する?

一般的な休職に必要な手続きとしては、会社への「主治医の診断書」と「休職届(休職願)」の提出となります。

診断書を取得し、休職を希望する場合には、まず上司や人事部に診断書を提出し、休職の手続きを進める必要があります。ただ、体調が悪化している場合、職場とのやり取り自体が大きな負担になることもあります。無理をせず、自分の体調に合わせて職場とのやり取りを進めましょう。

上司や人事担当者に伝える際は、相手のスケジュールや会社の状況に応じて、話しやすい時間帯を選びます。また、伝える内容を複雑にせずにシンプルに事実を伝えることが重要です。理由を簡潔に述べ、医師の意見に従い休職を希望することを伝えましょう。

伝え方の例:「医師にうつ病と診断され、今の状況では仕事を続けることが難しいと言われました。しばらくの間、治療に専念するために休職をお願いしたいです。」

休職について直接伝えるハードルが高い方は、まずメールや文書で休職の意向を伝えることも良いかと思います。感情的にならずに、伝えたいことを整理できるメリットがあります。ただ、文字だけだと内容に誤解が生じてしまう可能性もあるため、詳細は直接お話しできると良いでしょう。

メール例:「突然のご連絡失礼いたします。医師の診断により、うつ病と診断され、休職をお願いしたいと考えています。詳しい内容については、直接お話しさせていただければと思います。お手数ですが、お時間をいただけますでしょうか。」

また、診断書を提出する際には、上司や人事部に対して自分の症状や状況を説明することが求められますが、これも精神的な負担になることが考えられます。この場合、信頼できる同僚や家族にサポートを依頼し、一緒に手続きを進めるのも良いでしょう。

職場も、診断書をもらった場合には、労働者の健康を第一に考え、無理のない範囲で対応してくれることが多いです。

休職の手続き自体は、診断書を提出した後に、職場が休職期間や復職の条件について調整を行います。特に、休職が長期に及ぶ場合には、定期的に職場との連絡を取り、復職に向けた準備を進めておくことが重要です。

会社とのやりとりを負担に感じる際は、負担に感じない程度に連絡頻度を少なくしてもらったり、電話ではなくメールを活用したりすることも相談してみてください。

休職中の収入はどうなる?経済的支援制度も紹介

休職中の収入はゼロになる?

休職中の給与がどうなるかは、会社の就業規則によって異なります。例えば、公務員の場合は最初の1年間は給与の8割が支給されることが多いですが、それ以降は無給となる可能性があります。民間企業では、休職すると給与がもらえない場合が多く、健康保険の「傷病手当金」などで生活費を補う形になることが一般的です。

そのため、休職に入る前に、会社の規則を確認し、どの時点で収入が途絶えるのかを把握しておくことが大切です。また、収入が減ることを考慮し、利用できる制度を知っておくことで、安心して休職生活を送ることができます。

うつ病や適応障害など、メンタル不調の方がもらえる手当には、様々な種類があります。ここでは主な制度を簡単に説明します。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険、各種共済組合などの被保険者が、病気やけがで働けなくなっている期間に受け取ることのできる給付金です。

目安として、「休職前の給与の約3分の2の金額」が支給されます。また、受給期間は「受給開始日から1年6か月が上限」になります。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、うつ病や適応障害などメンタル不調で通院が必要な際に、医療費の一部について支援を受けられる制度です。

指定の医療機関を受診する必要がありますが、診察費・薬代・デイケア費・訪問看護費の自己負担額が「原則1割に軽減」されます。

労働者災害補償保険

いわゆる「労災」です。うつ病や適応障害などメンタル不調が仕事による過度のストレスやプレッシャーから発症した場合、労災保険を利用することができる場合があります。

たとえば、過労や職場でのトラブルが原因で適応障害になった場合などです。医療費や休業中の給料を支給してもらえることがあります。

ただし、うつ病や適応障害が仕事に関係していることを証明するために、診断書や証拠が必要です。労災保険は、働く全ての人に適用されるので、該当する場合は申請を検討してみてください。

その他の経済的支援制度

他にも、失業保険、生活福祉資金貸付制度、生活保護など、様々な制度があります。詳細は、以下の記事でも紹介しているので、参考にしてみてください。

休職中のおすすめの過ごし方は?4つのポイントをご紹介

休職期間中は、ストレスの原因となるものから離れ、心身の回復に専念することが最優先です。しかし、ただ家で横になって休むだけでなく、適切な日常の過ごし方を心掛けていくことで回復を促し、復職に向けた準備を進めていくことができます。

ストレス原因から離れ、休息をとる

休職の目的はストレスの原因から離れ、心身を休めることです。仕事のことは一旦忘れ、リラックスできる環境を整えましょう。

休職後も仕事のことが気になってしまうことはあると思いますが、ストレスの原因に触れ続けると治療の進展に影響を与えるリスクが考えられます。

休職期間中は職場や同僚と仕事に関するやり取りは行わないようにし、会社と連絡する窓口は上司や人事の担当者等に一本化して、休養に専念することが大事です。

治療を継続する

通院やカウンセリング、薬物療法を継続しましょう。医師の指示に従い、着実に治療を続けることが重要です。自己判断で通院を中止したり、服薬を中断すると症状の再悪化を招くリスクがあります。

生活リズムを整える

規則正しい生活を心掛けることで、健康の土台が整い、体調の回復が早まります。睡眠、食事、運動といった、基本的な生活習慣を見直し、健康的なリズムを取り戻しましょう。

生活記録をアプリ等でつけておくことで、生活リズムの振り返りが行いやすくなります。

復職の準備をする

体調が安定してきたら、少しずつ復職に向けた準備を始めましょう。

会社に通勤していた時と同じ時間に起き、家の外に出て勤務時間と同程度の時間帯で活動を行い、夜も遅くまで起きずに寝るようにする等、無理のない範囲で少しずつ仕事をしていていたときの生活スタイルに近づけていきます。

うつ病や適応障害の方の復職をサポートする「リワーク」サービス等も活用し、復職に向けた準備を進めていってください。リワークについては次の章で詳しく解説します。

こちらの記事でも休職中の過ごし方についてご紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

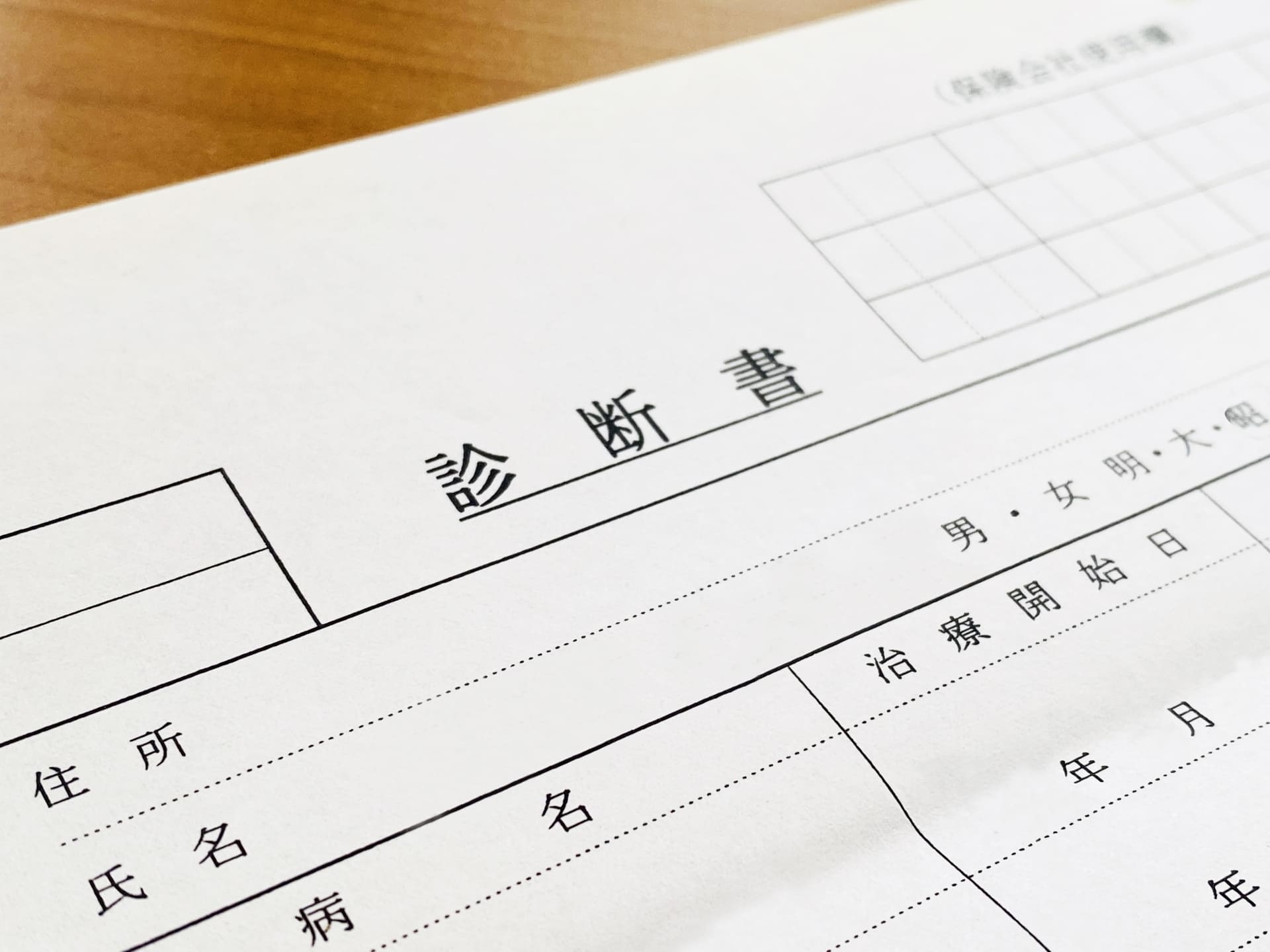

休職を繰り返さないために。リワークを活用して安定した就労へつなげよう

徐々に体調が回復してきたら、「リワーク」などを活用し復帰に向けて準備していきましょう。

リワークとは、「Re-Work(再び働く)」を意味しており、うつ病や適応障害などの精神面の不調からある程度まで回復したメンタル不調者を対象に、職場・社会復帰を目指すプログラムのことです。

うつ病や適応障害などのメンタル不調は、休息や服薬によって症状が回復したとしても、社会復帰後に再発を招きやすい病気です。

というのも、休職期間・療養期間が長引くと、体力・集中力・コミュニケーション力などがどうしても低下していくため、仕事復帰する際の負荷が大きく、ストレスを感じやすくなってしまうのです。再発後は休職期間が長期化したり、何度も休職と復職を繰り返すことも珍しくありません。

自宅療養と復職(あるいは再就職)の間に存在する大きなギャップを無くし、再発を防ぐためには、リハビリが必要です。スポーツ選手が怪我をした際にリハビリが不可欠なように、メンタル不調によって仕事を離れた方が段階的に社会復帰していくためのリハビリ機関にあたるのがリワークです。

ストレス対処法を身に付けて自分らしく働くリワーク「リヴァトレ」

リヴァが運営しているリワークサービス「リヴァトレ」では、調子が悪くなる前の注意サインに早めに気付けるように、自分の状態を具体的に把握し、体調の波を安定させられるようなさまざまなプログラムを実施しております。一人では自分のストレスに気づくのが難しい方、サインが分からずに急に体調が悪くなってしまう方におすすめです。

他にも疾病理解やビジネススキル向上など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。一人一人に合わせた復帰プランとプログラムで、「自分らしい働き方」を見つめ直すことができるのも大きな特長です。

認知行動療法で不安やストレスを軽減

リヴァトレでは、「集団認知行動療法(CBGT)」の手法を取り入れたプログラムを提供しています。

認知行動療法は、ストレスの原因が出来事そのものではなく、その出来事に対する「考え方」や「捉え方」にあることを学ぶものです。

例えば、仕事で失敗した時に「仕事で失敗した自分は無能だ」とすぐに自己否定的に考えてしまう癖に対して、「一度の失敗で自分の価値は決まらない」「仕事が成功している時もある」など、現実と照らし合わせて考え方や捉え方の幅を広げていく練習を行います。

さらにその練習をグループで行い、他の人の考え方に触れることで新たな視点に気づき、自分の考え方の癖を把握するのです。

この方法により、不安やイライラを引き起こす根本的な要因に働きかけ、感情のコントロールが徐々にしやすくなります。日常的に使える実践的なスキルを身につけられるため、復職後のストレス軽減にも役立つでしょう。

アサーションでストレスの少ないコミュニケーションを学ぶ

「アサーション」と呼ばれる、自分も相手も尊重するコミュニケーションスキルも学べます。

人間関係のストレスは、コミュニケーションがうまくいかないときに生じることが多いものです。アサーションを通じて、適切に自分の気持ちを伝え、相手の意見にも配慮する方法を練習することで、衝突や誤解を減らせるようになります。

プログラム内では、ロールプレイを用いてリアルな場面を想定しながら、アサーティブな自他尊重の表現方法を身につけます。「自分の言いたいことを伝えつつも、相手を尊重する」というスキルは、復職後の職場や家庭でも活用できるでしょう。

プログラムだけでないリヴァトレのメリット

リヴァトレでは、職場へ通勤するのと同じように、センターへ通いながら復帰に向けたトレーニングを行います。規則正しい生活が身に付けられるため、生活リズムの改善にも役立ちます。

同じ悩みを持つ仲間と共感し合い、時には試行錯誤をしながら支え合うことで、自宅療養だけでは得られない孤独や不安の解消にも繋がります。

都内4か所、仙台、大阪に拠点を構え、これまでに1,700名以上の方々を社会復帰に伴走してきた私たちが、一人ひとりのペースに合わせたサポートを提供しますので、まずはお気軽にご相談ください。

おわりに

休職は決して「甘え」ではなく、心身を回復させるための大切な時間です。休職中の収入や手続きに不安を感じることもあるかもしれませんが、傷病手当金や自立支援医療制度など、利用できる支援制度を活用しながら、焦らず自分のペースで回復に向き合いましょう。

必要なときには周囲のサポートを受けながら、安心できる選択をしていくことが大切です。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。