うつ病などで休職している方の中には、「復職した方が良いか、それとも退職したほうが良いのか」と悩むことがあるかもしれません。

本記事では、復職と退職を決める際の判断基準、休職中に退職する際の手続きや伝え方について詳しく解説します。自分にとって最善の選択ができるよう、状況に応じたポイントを確認しましょう。

目次

休職と退職、どちらを選ぶべき?

うつ病などのメンタル不調で休職していると、「このまま復職できるのだろうか」「復職ではなく退職したほうがいいのか」と悩むことがあると思います。どちらの選択肢が自分にとって最善なのかを考えるために、それぞれのケースを見ていきましょう。

休職から復職できるかの判断基準

復職を判断するためのポイントとして、以下の点を確認してみましょう。

①体調が安定している

まず、体調が安定していることが大前提です。医師から復職可能の診断が出ているか、一定の生活リズムが整い、勤務時間に対応できるかが重要になります。

朝決まった時間に起床し、夜しっかりと眠れること、1日6~8時間の活動ができること、集中力や意欲が回復していることが目安です。

②職場の復職支援制度が利用できる

次に、会社の復職支援制度が利用できるかどうかも確認しましょう。時短勤務や段階的な業務復帰が可能か、復職面談や産業医のサポートが受けられるか、人間関係や業務負担の調整が期待できるかがポイントです。

企業によっては、復職をスムーズに進めるための「リワーク」プログラムが用意されている場合もあります。「リワーク」については記事の後半でも解説していますので、参考にしてください。 また、部署異動や業務内容の変更が可能であれば、より働きやすい環境を選べる可能性があります。

③仕事への意欲がある

最後に、仕事への意欲が戻っているかを見極めることも大切です。今の会社でやりたいことがあるか、仕事のストレスを適切にコントロールできるか、復職後に働き続けられそうかを考えてみましょう。

休職前は負担が大きかったけれど、今なら続けられると感じる場合や、会社の環境が変わり、以前より働きやすくなりそうな場合は、復職の可能性が高いといえます。

会社側から提示されやすい復職の条件や、産業医面談で見られるポイントについて、こちらの記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

退職を考えた方がよいケース

①体調が安定していない

体調が安定せず、復職するのが難しい場合は、退職を考えることも選択肢になります。

医師から「まだ復職就労は難しい」と判断されたり、日常生活の中で疲労が抜けず、十分な活動ができない場合は、無理に復職を目指さず、まずは治療に専念することが大切です。

②職場の環境に変化がない

職場環境が変わらず、ストレス要因が解決されていない場合も要注意です。休職前と同じ環境に戻ることで、再び体調を崩す可能性があるなら、復職は慎重に考えたほうがよいでしょう。

パワハラや人間関係の問題がある場合、根本的な解決が難しいこともあります。

③仕事に対する価値観が変わった

仕事に対する価値観が変わり、今の会社で働く意欲がなくなった場合も、退職を検討するタイミングかもしれません。休職を通じて「この仕事は自分に合っていない」と気づいたり、他のキャリアに興味を持ったりすることもあります。

④休職期間が満了になる場合

休職期間が終了しそうで復職の見通しが立たない場合、会社の規則によっては休職満了後に退職する必要があります。転職や他の働き方を視野に入れて、新しい道を模索するのも選択肢の一つです。

どちらを選ぶか迷ったら?

復職と退職のどちらを選ぶか迷ったら、まずは医師や会社と相談しましょう。うつ病の症状の一つに「考え方が極端になり、実際よりも否定的に考えてしまう」という特徴がありますので、症状が重い時には大事なことは自己判断せず、まずは第三者に相談をした上で、客観的な意見を得てから検討するようにしてください。

復職を希望しているが、いきなりフルタイム勤務に戻るのが不安ということであれば、短時間勤務やリワークプログラムを試してみるのもよいでしょう。段階的に働くことで、自分の体調や働き方の相性を見極めることができます。

また、転職活動を並行して行うことで、選択肢を広げるのも一つの方法です。退職を決める前に、新しい職場の可能性を探したり、キャリア相談を受けたりすることで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。

自分の状態や職場の環境を冷静に見極め、無理のない選択をすることが大切です。

休職中に退職する場合、会社にはどう伝える?

休職中に退職を決意した場合、会社への伝え方はとても重要です。状況に応じて、スムーズかつ丁寧に伝えることで、後々の手続きも円滑に進めることができます。以下のステップを参考にして、退職の意向を会社に伝える方法を確認していきましょう。

ステップ1:会社の就業規則を確認

まず、退職を申し出る前に、自分の会社の就業規則を確認することが大切です。会社によっては、退職希望日を伝える期日や退職届の提出方法について定められていることがあります。

退職希望日は1ヶ月前や2週間前に通知しなければならない場合がありますので、その期限を確認しておきましょう。

また、退職届の提出方法については、メール、郵送、もしくは直接持参など、会社の規定に従って進めることが求められます。さらに、休職中の方は、有給休暇や傷病手当金の受給期間を考慮し、最適なタイミングで退職を申し出ることが重要です。

ステップ2:退職の意向を会社へ連絡

退職の意向を伝える際は、まず直属の上司や人事担当者に連絡をするのが一般的です。体調がすぐれない場合もあるかもしれませんが、電話かメールで最初に連絡を取りましょう。

電話

上司の反応を直接確認できることや誠意を伝えることができるメリットがあります。また、お互いに心の準備をするために、事前にメールでアポイントを取るのも良いでしょう。

【メールでのアポイントメント】

「○○部長、お疲れ様です。重要なお話があり、お時間を頂きたく思います。ご都合の良い時間を教えていただけますでしょうか。」

【電話】

「お世話になっております。現在休職中の〇〇です。最近、体調不良が続いており、医師から退職して休養に専念したほうが良いと診断されました。そのため、退職を考えています。

つきましては、退職の手続きを進めさせていただきたく存じます。直接伺うのが難しいため、手続きについてご相談させてください。」

このように、退職の意向を伝える際は、シンプルで誠実な伝え方を心がけることが大切です。手続きについて相談する形にすることで、スムーズに進む可能性が高いです。

メール

退職について直接伝えるハードルが高い方は、まずメールや文書で退職の意向を伝えることも良いかと思います。感情的にならずに、伝えたいことを整理できるメリットがあります。ただ、文字だけだと内容に誤解が生じてしまう可能性もあるため、詳細は直接お話しできると良いでしょう。

件名: 退職のご相談(〇〇〇〇)

本文:

○○部 部長(または人事担当者)様

お世話になっております。現在休職中の〇〇です。

体調の回復が思うように進まず、復職が難しい状況のため、退職を決意いたしました。

つきましては、退職手続きを進めさせていただきたく、ご相談させていただければと存じます。

お手数をおかけしますが、手続きの進め方についてご教示いただけますでしょうか。

何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇(氏名)

郵送

万が一、会社からの返信がなかった場合には、書面で正式に退職届を送るという方法もあります。確実に退職の意向を伝えるために、最終的な手段として検討しましょう。

ステップ3:退職届の提出

退職の意向を会社に伝えた後、会社から指示があれば退職届を提出します。退職届は手書きでもパソコンでも構いませんが、会社からの指示に従いましょう。また、退職届の提出方法には、郵送、持参などがありますが、こちらも必ず会社の規定に従うようにしましょう。

郵送する場合は、簡易書留で送るのが確実です。退職届の例文としては以下のような内容です。

退職届例

退職届

〇〇株式会社

○○部 部長(または人事担当者)様

私こと、〇〇〇〇は、一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします。

休職中のところ、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

これまでのご指導に深く感謝申し上げます。

〇年〇月〇日

〇〇 〇〇(氏名)

このように、感謝の気持ちを込めてシンプルに記入することがポイントです。退職を決断することは簡単ではありませんが、会社への伝え方を工夫することで、少しでも気持ちが軽くなり、手続きもスムーズに進むことでしょう。

退職を決めるときに考えておけるとよいポイントは?

退職を決める際には、いくつかの重要なポイントを考慮することが大切です。

まず、医師の意見を聞き、現在の体調や回復の見込みを踏まえ冷静に判断しましょう。退職などの大きな決断は、精神的に不安定なときに一人で判断することは避けた方が良いです。必ず主治医など専門の知識を持った方に相談してください。

加えて、退職後の生活を見据えて、経済的な状況を整理しておけるとよいでしょう。傷病手当金や失業保険などの支援制度を確認し、生活費とのバランスを考慮しておくことで、安心して次のステップに進むことができます。

これらの経済的支援制度については後ほど解説します。

休職中に退職する場合に受け取る書類や手続きの注意点

会社から受け取る書類

離職票(雇用保険被保険者離職票)

- 内容:離職理由(自己都合や会社都合など)、退職日、給与情報などが記載

- 用途: 失業保険(失業手当)を申請するために必要

- 発行元: 会社(ハローワーク経由で発行)

- 受取時期: 退職後10日~2週間ほど(会社がハローワークに提出し、ハローワークから郵送される)

- 転職先が決まっている場合や自己都合退職で失業保険を請求しない場合は、会社に申請しないと発行されないこともあります。

源泉徴収票

- 内容:その年に支払われた給与、源泉徴収された所得税額、社会保険料などが記載

- 用途: 確定申告や転職先の年末調整で必要

- 発行元: 会社

- 受取時期: 退職後1か月以内(多くの場合、給与明細とともに送られる)

- 転職せずフリーランスになる場合、または年内に転職しない場合、確定申告が必要になるケースもあります。

健康保険資格喪失証明書

- 内容:健康保険資格が喪失された日付、被保険者情報などが記載

- 用途: 退職後の健康保険の手続き(国民健康保険加入や任意継続保険の申請)で必要

- 発行元: 会社(健康保険組合)

- 受取時期: 退職日以降(保険証を返却後に発行される)

- 会社の健康保険を任意継続する場合、退職後20日以内に手続きが必要なため、早めにもらいましょう。

年金手帳(または基礎年金番号通知書)

- 内容:年金番号など、年金に関する情報が記載

- 用途: 転職先や国民年金の手続きで必要

- 発行元: 会社(預けていた場合のみ)

- 受取時期: 退職時

- なくした場合は年金事務所で再発行できます。

雇用保険被保険者証

- 内容:雇用保険被保険者番号、被保険者氏名、生年月日が記載

- 用途: 転職先の雇用保険加入手続きで必要

- 発行元: 会社(通常は退職時に返却される)

- 受取時期: 退職時

- なくした場合はハローワークで再発行できます。

退職証明書(必要に応じて)

- 内容: 勤務開始日、退職日、退職理由(必要な場合)、雇用契約の内容など

- 用途: 転職先の手続きや社会保険の加入手続きで求められることがある

- 発行元: 会社(申請が必要)

- 受取時期: 申請後

- 退職理由が記載されることがあるので注意しましょう。希望があれば、記載内容を会社に相談することもできます。

企業独自の書類(必要に応じて)

- 退職金の明細:退職金がある場合

- 機密保持契約書(NDA):退職後の情報管理について誓約が求められる場合

- その他会社独自の書類:退職時の誓約書など

休職したまま退職する場合の手続きと注意点

1. 健康保険の手続きについて

退職後の健康保険は「国民健康保険」と「任意継続健康保険」のどちらを選ぶかが重要です。

国民健康保険は前年の所得を基に計算されるため、収入が高かった場合は保険料が高くなる可能性があります。市区町村によって国民健康保険の保険料は異なるため、事前に役所で試算してもらうと確実です。

一方、任意継続健康保険は、会社の健康保険を最長2年間継続できます。任意継続の手続きは退職後20日以内に行わなければならず、一度加入すると2年間は原則変更ができません。また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなりますので、保険料が2倍になる点に注意が必要です。

また、配偶者や親の健康保険に扶養として入れる場合もあるため、所得要件を確認しておきましょう。

2. 年金の手続きについて

退職後は、会社員時代の厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。手続きは退職後14日以内に市区町村の役所で行う必要があります。

収入が減ると国民年金の支払いが厳しくなることがあるため、免除・猶予申請を活用するのも有効です。特に、失業した場合は「特例免除申請」を利用すると審査が通りやすくなるため、離職票を準備しておくとスムーズに進められます。

3. 住民税の支払いについて

退職後も住民税の支払い義務があります。住民税は前年の所得に応じて課税されるため、収入がなくても支払いが発生します。支払い方法は「一括徴収」と「普通徴収(分割支払い)」のどちらかを選ぶことができます。

もし支払いが厳しい場合は、役所に「減免申請」や「猶予申請」を行うことで負担を軽減できる可能性があります。未納のままだと延滞金が発生するため、早めに役所で相談することが大切です。

4. 確定申告の必要性

退職後に転職しない場合、確定申告が必要になることがあります。年内に転職しなかった場合、会社が年末調整を行わないため、自分で確定申告をしなければなりません。

また、退職金の税金を払いすぎた場合は、退職所得控除を活用し、確定申告で還付申請を行うことが可能です。

退職後の手続きは多岐にわたりますが、それぞれの制度を理解し、期限を守って手続きを行うことで、安心して次のステップへ進むことができます。

お金に困ったら?利用できる支援制度

休職中に退職する場合、収入が途絶えてしまうため、金銭的な支援制度を活用することが重要です。以下のような制度を利用できる可能性がありますので、ご自身の状況に合わせて検討してみてください。

傷病手当金(健康保険制度)

休職時、有給休暇や病気休暇などの消化後に、傷病手当金を申請・受給している方も多いのではないでしょうか。傷病手当金とは、病気やけがなどで働くことが困難なときに、仕事を休んでいる間も手当が受給できる制度です。

健康保険、国民健康保険、各種共済組合などの被保険者が受け取ることができます。目安として、就業時の給与の約3分の2の金額をもらうことができる場合が多いです。受給期間は、受給開始日から1年6か月が上限になります。

うつ病による休職の場合、まず有給休暇や病気休暇などの消化後に、傷病手当金を申請・受給するケースが多いですが、退職した際も続けて受給できる場合もあります。

ただし退職をすると、傷病手当金の受給に必要な「健康保険の被保険者」の資格を失ってしまうため、下記の条件を満たす必要があります。

- 退職日までに継続して1年以上、健康保険に加入していた

- 退職時点で傷病手当金を受けている、または傷病手当金の受給条件を満たしている

注意すべきなのが、お世話になった方への挨拶や手続きなどで会社に顔を出した場合、仕事はしていなくても会社が出勤扱いにしてくれることがあります。

しかし出勤扱いとなり給与が支払われると、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」という受給条件に該当しなくなり、退職の翌日以降の傷病手当金が受給できなくなってしまいます。

失業等給付(雇用保険制度)

「失業保険」や「失業手当」などと呼ばれることもあります。離職中(就職活動中)に、国から受け取ることができるお金です。うつ病による離職時に関連する給付金として、以下の2つをご紹介します。

- 1. 基本手当

「就職の意思、能力があるが就職できない状態」で受給できます。対象者は、退職前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある人です。

基本手当で支給される金額(在職中賃金の50~80%程度)や、給付を受けられる期間(90日~360日)は、年齢や雇用保険の加入年数、離職時の理由などによって異なります。

※倒産や解雇など会社都合での退職時は、この限りではありません。 - 2. 傷病手当(雇用保険)

雇用保険の基本手当受給者がハローワークに求職申し込みをした後、「15日間以上疾病で就職ができない状態」で受給できる手当金です。受給にあたっては、上記の基本手当受給資格者である必要があります。

雇用保険には、これ以外にも様々な給付制度があります。詳しくは、管轄ハローワークにご相談ください。

参照:雇用保険制度の概要(ハローワークインターネットサービスより)

失業保険(雇用保険)の注意点

退職後、病気やケガ、介護など、この期間中にやむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いた場合、「受給期間延長」の手続きを行うことで失業保険の受給期間を最長4年間延長できます。ただし、申請は退職後30日~1年以内にハローワークで行う必要があるため、期限に注意しましょう。

また、通常は自己都合退職の場合、3か月の給付制限がありますが、「特定理由離職者」に該当する場合は制限なしで失業保険を受け取れる可能性があります。例えば、会社のハラスメントや長時間労働、体調不良が原因での退職は特定理由離職者として認定されることがあります。

特定理由離職者に該当するかどうか、ハローワークに相談するとよいでしょう。

※この「傷病手当(雇用保険)」と、最初にご紹介した「傷病手当金(健康保険制度)」は全く別のものです。また、この2つを同時に受給することはできません。

傷病手当金と失業保険は併用できない

なお、傷病手当金と失業保険は併用できません。傷病手当金を受給している間は失業保険をもらえませんが、「受給期間延長」をしておけば、傷病手当金の受給終了後に失業保険を受け取ることが可能です。

その他の金銭的支援制度

上記以外にも、障害年金(公的年金制度)や生活保護(自治体の支援制度)などの支援制度があります。詳しくはこちらの記事でも紹介していますので、参考にしてください。

休職中の転職活動は可能?

体調が十分に回復していない状態で転職活動を進めると、さらに負担がかかり、心身の状態が悪化する可能性もありますので、転職を考える場合、無理なく進めることが何よりも大切です。

また、休職中に転職活動をしても、法律上の問題はありませんが、会社の規則や傷病手当金の受給条件には注意が必要です。ここでは、休職中に転職を考える際のポイントについて解説します。

就業規則を確認する

会社によっては、休職中の副業や転職活動を禁止している場合があります。特に、競業避止義務(同業他社への転職禁止)を定めている企業もあるため、就業規則をしっかり確認しましょう。

また、休職中に転職活動を行うことで、会社との関係が悪化する可能性もあります。退職の意向が固まっていない場合は、慎重に動くことが大切です。

傷病手当金の受給条件に注意

健康保険から支給される傷病手当金は、「労務不能」が条件となっています。そのため、転職活動をしていることが「労務可能」と判断されると、支給が停止される可能性があります。

特に、転職活動の頻度が多かったり、実際に新しい職場で働き始めたりすると、傷病手当金の受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

ポイント

- 体調の回復を優先し、無理のない範囲で転職活動を進める

- 転職活動の方法や頻度を調整する(情報収集を中心に行い、体調が回復してから本格的に動く)

- 医師や会社と相談しながら、慎重に進める

休職中の転職活動での注意点

①体調優先で無理をしない

休職の本来の目的は「回復すること」です。転職活動を頑張りすぎてしまうと、ストレスや疲労が増し、結果的に体調が悪化する可能性があります。

転職活動の進め方としては、例えば、「今日は求人情報を見るだけ」「今日は履歴書の下書きをするだけ」というように、1日1つずつ進める方法が効果的です。無理のないペースを意識し、体調を最優先にしましょう。

②転職活動が会社に知られないよう注意する

休職中に転職活動をしていることが会社に伝わると、関係が悪化する可能性があります。特に、転職エージェントを利用する場合や、転職サイトに登録する場合は、個人情報の管理に気を付ける必要があります。

注意すべきポイント

- 転職サイトの匿名設定を忘れずに(在職中の企業にプロフィールが見えないようにする)

- SNSでの発信に気をつける(転職活動の情報を投稿しない)

- 転職エージェントに「現在休職中であることは社内に知られたくない」と伝えておく

転職活動が会社に伝わるリスクを減らしながら、慎重に進めることが大切です。

③休職中の転職は面接時の説明がカギ

休職中に転職活動をする場合、面接で「なぜ今転職を考えているのか」を前向きに伝えることが重要です。企業側としては、「休職中=すぐに働けるのか?」「仕事の負担に耐えられるのか?」という点を気にするため、説明の仕方が選考結果に大きく影響します。

例えば、以下のような伝え方を意識するとよいでしょう。

- 悪い例: 「体調を崩してしまい、働けなくなったため転職を考えています。」

- 良い例: 「休職期間を通して、自分に合った働き方について考えました。その中で、今までとは異なる環境で自分のスキルを活かしたいと考えるようになり、転職を決意しました。」

ポイントは、「休職=働けない」というイメージではなく、「回復を見据えて、次のステップに進もうとしている」ことを伝えることです。

また、転職先を選ぶ際も、自分の体調に合った働き方ができるかどうかをよく考え、無理のない職場を選ぶことが大切です。

退職後の選択肢~再就職・転職・働き方を見直そう~

再就職するにあたって自分らしい仕事選びをするために、これまでやってきたこと、興味・関心のあること、得意なことや苦手なこと、成功体験・失敗体験などについて考え自分自身を見つめ直し、これまでの人生やキャリアを振り返ることをおすすめします。

また、新しい業務に対応できるまでに、気分や体調が整っているかを確認することも大切です。

「うつ病だからこの仕事」と症状に合わせるのではなく、ご自身が「どうすれば負担なく仕事ができるか」「どのように生きていきたいか」という視点を持って、仕事を選ぶことができると良いでしょう。

うつ病の方が仕事を探すときの5つのポイント

うつ病の方が仕事を探すうえで、次の5つのポイントを押さえておくと良いでしょう。

1.就職活動をおこなう期間を長めに設定する

就職活動を始めても、必ずしもすぐに内定をもらい、仕事が確定するとは限りません。さらに、就職活動は身体的にも精神的にもエネルギーを使います。そのため、ご自身の体調を気遣い、十分な休息時間を確保しながら進めていく必要があります。

そのため、就職活動をおこなう期間は長めに設定しておくことをおすすめします。焦らず、制度や相談機関を活用しながら、適切なペースで就職活動を進めることが大切です。

2.勤務時間が決まっている仕事を選択する

就職後にうつ病が悪化することを防ぐためには、安定した生活リズムを維持することが重要です。そのため、シフト制のように勤務時間が不定期な働き方ではなく、勤務時間の枠組みがある程度決まっており、起床時間や就寝時間が大きく変化することがない仕事を選ぶことをおすすめします。

3.通院を続けながらできる仕事を選ぶ

就職後のうつ病の再発を防ぐためには、通院を継続することが必要です。そのため、通院先の場所や診療日時を踏まえた仕事選びをおこなうことをおすすめします。

具体的には、退勤後に通院できる距離に会社があるか、勤務時間や休日が診療時間に合っているかなどを確認しましょう。

就職後、仕事の都合で転院や主治医の変更で治療が中断してしまうと、うつ病が悪化したり、再発を繰り返す可能性が考えられます。治療を継続することは仕事を継続するためにも重要です。就職活動時に事前に会社の情報をしっかり確認しておきましょう。

4.ハローワークを利用する

ハローワークでは、うつ病や精神疾患を持った方の就職支援もおこなっています。具体的には、「一般」だけでなく「専門援助部門」があり、一般雇用だけでなく障害者雇用を考えている場合や、どのような雇用形態で就労すべきか迷っている場合にも相談できます。

就職活動では転職サイトを活用する選択肢もありますが、ハローワークには求人情報が豊富にあり、無料で利用できるためおすすめです。

5.リワークを活用する

転職サイトやハローワークを利用して就職活動を進めることに不安がある場合は、リヴァトレなどのリワーク施設を活用することを検討してみても良いでしょう。

リワークとは「return to work」の略で、ある程度うつ病が回復した方が、復職や再就職を目指してリワーク施設で必要な知識やスキルの習得に向けたトレーニングをおこなうものです。また、リワーク施設では就職活動の支援だけでなく、就職後の職場定着支援も行っています。

そのため、就職後に問題が生じた場合でも、リワーク施設の支援員との定期的な面談などを通じて支援を受けられ、安心して働き続けられるでしょう。

うつ病などメンタル不調の方の仕事探しのポイントについては、こちらの記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

退職したらリワークで社会復帰に向けて準備をしよう

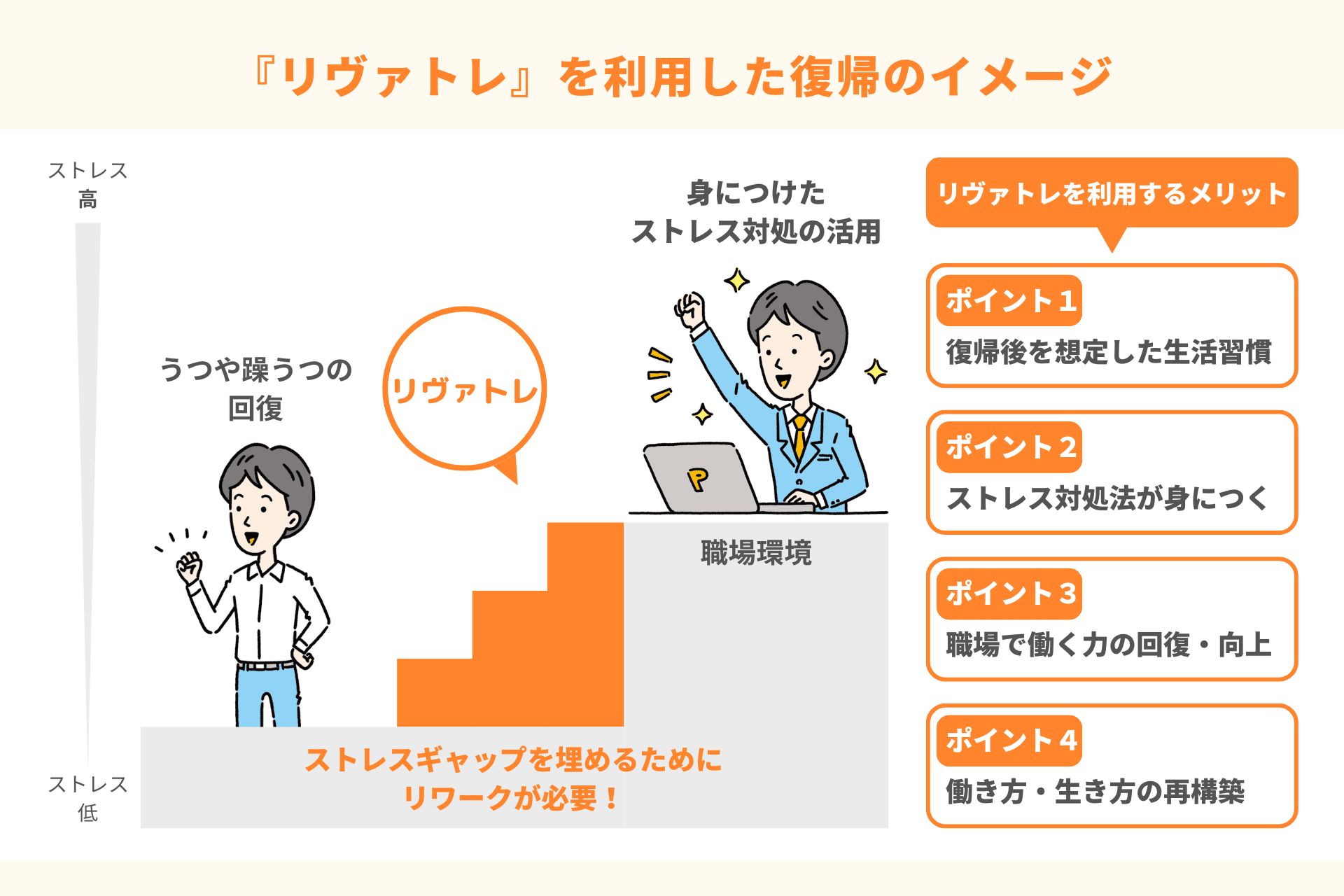

退職を決断した方は、「すぐに働くのは難しい」「また同じように働けるか不安」といった思いを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「リワーク」を活用すれば、無理なく社会復帰に向けた準備を進めることができます。

仕事から離れている期間が長くなると、ビジネススキルや体力が十分に回復していなかったり、「自分に合う働き方が分からない」と感じたりすることもあります。その状態のまま再就職すると、職場のストレスにうまく対処できず、再び体調を崩してしまう可能性があります。

実際に、うつ病の再発率は約60%と高く、復職後の環境に適応できないことで休職と復職を繰り返すケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぎ、安定して働けるようになるためには、リワークを活用し社会復帰の準備を整えることが重要です。

自分に合ったキャリアプランを見つめ直せるリワーク「リヴァトレ」

リヴァの提供するリワークサービス「リヴァトレ」では、支援員の力を借りながら自分の過去を振り返り、「自分らしい働き方」について見つめ直すことができます。

リヴァトレとはメンタル不調の方向け復職・再就職支援サービスです。職場へ通勤するのと同じように、センターへ通いながら復帰に向けたトレーニングを行います。規則正しい生活が身に付けられるため、生活リズムの改善にも役立ちます。

リヴァトレでは過去の経験から自分のやる気の源泉を探る「モチベーションカーブ」、未来に向けて大切にしたい言葉を選び掘り下げる「バリューワード」などの納得する未来を考えるプログラムも提供しています。

これらのプログラムを通し、自己分析を行ったり、ご自身の今後のキャリアについて考えていくことが可能です。

また、休職・離職期間で低下したビジネススキルを向上させるための、職場復帰後を想定した実践的なトレーニングプログラムも用意されています。

例えば「ビジネスコンペ」は、リヴァトレの利用者同士でチームを組み、約1ヶ月間にわたって課題に取り組み、最終的に発表を行うプログラムです。

ただし、解答内容や発表方法のクオリティの高さを競うことが目的ではありません。ビジネスコンペに参加することで、通常のプログラムと両立しながらタスクをこなす経験や、発表時に厳しい指摘を受ける場面など、実際の職場に近いシチュエーションを体験し、それに伴うストレスへの対処法を見つけることが狙いです。

他にも疾病理解やストレス対処など、利用者の特性や体調に合わせた様々なプログラムが用意されています。一人一人に合わせた復帰プランとプログラムで、再発を防止しながら社会復帰の準備をしていきましょう。

リヴァトレでは、同じようにうつ病を抱えながら就職活動に取り組む仲間と出会えることもメリットの一つです。再就職に向けて相談したり励まし合ったりすることで、一人で悩まずに協力し合える環境が整い、安心感を得られるのではないでしょうか。

都内4か所、仙台、大阪に拠点を構え、これまでに1,700名以上の方々を社会復帰に伴走してきた私たちが、一人ひとりのペースに合わせたサポートを提供しますので、まずはお気軽にご相談ください。

おわりに

復職か退職かを決める際は、体調の安定や職場環境の改善の有無をしっかり見極めることが大切です。どちらを選ぶ場合も、医師や会社と相談しながら慎重に判断しましょう。

休職中に退職する際は、就業規則を確認し、適切な手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。自分の健康と今後の生活を第一に考え、無理のない選択を心がけましょう。

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中

- リヴァトレ主催のイベントをご案内

- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。